Salomé de Richard Strauss (1864-1949) se estrenó en Dresde en 1905. Escrita en un acto, la ópera se divide en cuatro escenas y su texto en prosa se basa en el drama de Oscar Wilde escrito en 1891.

En la cuarta escena, Salomé baila para Herodes y en la orquesta suena la famosa Danza de los siete velos. Esta pieza sinfónica se interpreta muchas veces como obra orquestal independiente y tiene una duración aproximada de 9 minutos.

En la danza, R. Strauss emplea una orquesta excepcional para su época, con más de cien músicos distribuidos del siguiente modo:

- 16 violines primeros,

- 16 violines segundos,

- 10 o 12 violas,

- 10 cellos,

- 8 contrabajos,

- un flautín y 3 flautas,

- 2 oboes y un corno inglés,

- un oboe barítono (hekelphone),

- 6 clarinetes,

- 3 fagots y un contrafagot,

- 6 trompas,

- 4 trompetas,

- 4 trombones,

- una tuba,

- órgano y armonium fuera del escenario,

- 2 arpas, celesta, glockenspiel, xilófono, castañuelas, triángulo, pandero, caja, címbalos, tam-tam y 5 timbales.

Ejemplo 1. Orquesta. Primeros compases de la Danza de los siete velos.

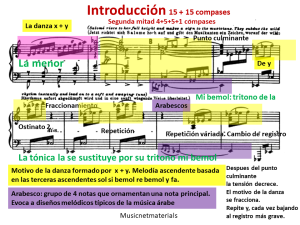

El compositor traslada al espectador, ya en los primeros compases, a un ambiente exótico y oriental, inspirado en la importancia de la percusión, los arabescos del oboe, la escala de la menor oriental y un motivo de carácter turco que vuelve a sonar de modo insistente al final de la pieza.

En el siguiente vídeo se puede escuchar la danza y observar los aspectos formales, tonales y temáticos más importantes.

A nivel formal La danza de los 7 velos se divide en 7 secciones que se agrupan en una estructura ternaria de 3+1+3 secciones, con 30 compases de introducción y un pasaje final que sirve de conclusión de 128 compases.

La estructura tonal la menor-do# menor/mayor-la menor refuerza la forma ternaria, que se enriquece con todo tipo de procedimientos armónicos típicos del último periodo romántico:

- Modulación continua e intenso cromatismo armónico y melódico.

- Sustitución o alternancia entre una tonalidad y su tritono.

- Escalas diatónicas con grados alterados (escala oriental formada por la escala de la menor con el re sostenido).

- Relaciones tonales locales complejas a distancia de intervalos de tercera, evitando la modulación a tonalidades vecinas típica del siglo XVIII, basadas en una música más diatónica.

Si bien la tonalidad queda debilitada como elemento de articulación formal, en la ópera se emplea la técnica del leitmotiv, de influencia wagneriana, y la mayoría de estos motivos se citan también en La danza del los siete velos. Los motivos son breves, tienen un contenido melódico y rítmico concreto, y están relacionados con personajes y sentimientos. No obstante, los teóricos no se ponen de acuerdo con la clasificación de los motivos basados en acciones o sentimientos, como el motivo del deseo o el motivo del beso, relacionados con aspectos psicológicos de los personajes.

En la introducción se expone el motivo de la danza, en forma de momento culminante, en los compases 16 a 20. Este motivo inicial se fracciona en los siguientes compases, praparando el inicio de la primera sección.

Ejemplo 1. Motivo de la danza.

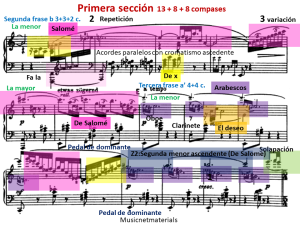

En los primeros compases de la primera sección, el motivo de la danza tiene función de acompañamiento, sobre el cual suenan los arabescos iniciales y la flauta introduce el motivo de Salomé.

Ejemplo 3. Primera sección.

La primera sección contiene tres frases tipo a b a’. En la frase b el motivo de Salomé se expone tres veces, con variantes. En la tercera frase, a’, el clarinete cita en motivo del deseo. Formado por cuatro notas, el motivo del deseo está estrechamente relacionado con el motivo de la danza con los intervalos de tercera ascendente y tercera descendente.

Ejemplo 4. Motivo de Salomé y del deseo.

La primera sección se basa en los solos de oboe y flauta, con un acompañamiento sencillo y estable, resaltando así la importancia de los motivos melódicos.

La segunda sección mantiene la tonalidad inicial de la menor e introduce nuevos motivos, mayor densidad textura, cambios de compás y una estructura más compleja.

Ejemplo 5. Segunda sección.

A pesar de los contrastes, la segunda sección finaliza con el solo de flauta, evocando a una variante del motivo de Salomé que funde los arabescos del oboe con el descenso melódico del motivo de la princesa.

Ejemplo 6. Final de la segunda sección.

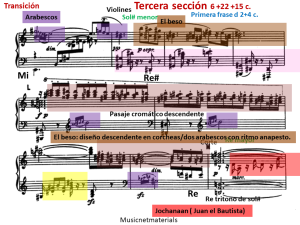

Entre la segunda y la tercera sección se introducen 13 compases de transición que ensombrecen la estructura formal y tonal con cambios constantes de tonalidad, tempo y compás.

La relación entre la menor y do sostenido menor, como los dos polos tonales de la danza, ya se introducen en los compases de transición con efectos de acordes y cambios de instrumentación que desdibujan la textura de melodía acompañada inicial.

Ejemplo 7. Transición.

La tercera sección introduce el motivo del beso en sol sostenido menor y en la siguiente frase el motivo de Juan el Bautista en re mayor (tritono de sol# menor), relacionando así a los dos nuevos elementos temáticos a nivel tonal.

Ejemplo 8. Tercera sección.

El estilo oriental de la primera sección da paso ahora a un pasaje de estilo romántico de gran densidad temática, con intenso cromatismo melódico y armónico, y continuidad melódica, enlazando varios motivos. La base armónica es un bajo cromático (mi, re sostenido, re y do# y do) que modula a fa mayor y expone el motivo del tetrarca basado en los saltos de sexta mayor ascendente.

La tercera sección finaliza con el motivo del beso y una pasaje protagonizando por rápidas escalas ascendentes y descendentes. Los arabescos iniciales preparan la cuarta sección en do# menor, tonalidad inicial de la ópera.

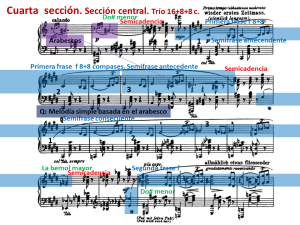

La cuarta sección tiene carácter de trío: sección central, más sencilla e independiente. Su estructura melódica deriva de los arabescos iniciales, dando paso, empleando la variación continua, a una nueva melodía, elegante y de gran amplitud. Partiendo del registro más grave de los violines, la melodía progresa con la modulación constante, la aceleración del tempo y registro cada vez más agudo, hasta alcanzar el punto culminante en la cadencia final. Su estructura ternaria contiene frases de 16 y 8 compases, y a pesar de las ligaduras de 8 compases se puede identificar el fraseo dinámico de 2+2+4 compases.

Ejemplo 9. Cuarta sección.

El inicio de la cuarta sección representa el mayor contraste en la danza y un punto de partida de la sección central.

Con la quinta sección se mantiene la textura de melodía acompañada, citando el motivo del deseo en do sostenido mayor, homónima de do sostenido menor.

Ejemplo 10. Inicio de la quinta sección.

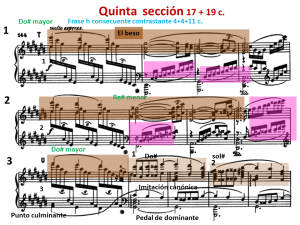

La estructura de la quinta sección se basa en un periodo binario con dos frases de 17 y 18 compases, contrastante, que cita el motivo del beso, alcanzando un nuevo punto culminante al final de la sección.

Ejemplo 11. Quinta sección. Frase antecedente.

Al final de la segunda frase, consecuente, se produce una textura imitativa formando un canon a la octava inferior entre la melodía en parte aguda y la imitación una octava inferior a distancia de un compás.

Ejemplo 12. Quinta sección. Frase consecuente.

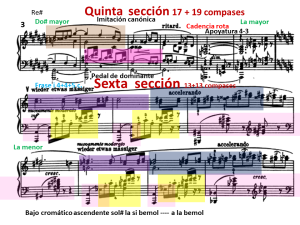

El final de la quinta sección concluye con cadencia rota, y el acorde de sexta grado de do sostenido mayor sirve de tónica para la siguiente sección, articulando así el retorno a la tonalidad principal de la menor con cambio de modo.

Ejemplo 13. Transición entre la quinta y la sexta sección.

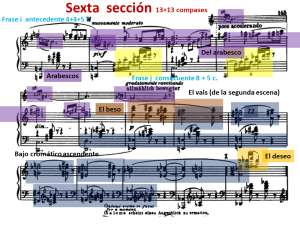

La sexta sección, en la menor, tiene carácter de reexposición respecto al acompañamiento y la tonalidad. La primera frase se basa en el intervalo de segunda menor sobre un bajo que asciende cromáticamente. La segunda frase, consecuente, está encabezada por el motivo del beso, seguido de segundas menores ascendentes que imitan el carácter de un vals.

Ejemplo 14. Sexta sección.

La sexta sección finaliza con cambios inesperados en la textura y los motivos en forma de cortes.

Ejemplo 15. Final de la sexta sección.

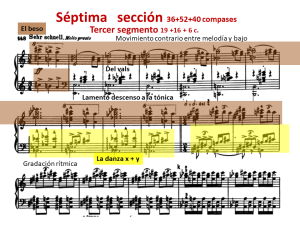

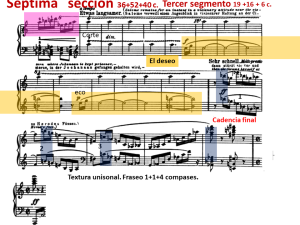

La séptima y última sección representa un retorno al compás de dos por cuatro de la introducción y a los motivos expuestos en sus primeros compases. Dividida en tres segmentos de 36, 52 y 40 presenta un crescendo escrito y un clímax rítmico gradual, en el cual se superponen varios motivos, ofreciendo momentos de gran variedad rítmica y melódica.

Ejemplo 16.

En el primer segmento toda la actividad se produce en el registro agudo de la orquesta, con alusiones al motivo de Juan el bautista, el profeta, una variación del motivo de Salomé en forma de ostinato, y la melodía de la cuarta sección en parte grave.

El segundo segmento retoma el motivo turco de la introdución en registro grave-medio y culmina con un silencio dramático.

Ejemplo 17. Séptima sección.

En el segundo segmento destaca la variedad rítmica y la intensificación por acumulación sonora de los motivos.

Ejemplo 18

El tercer y último segmento de la séptima sección recuerda el motivo del beso, el fragmento con carácter de vals de la sexta sección con cromatismos descendentes en el bajo.

Ejemplo 19

En los últimos compases se recuerda el motivo del deseo, finalizando con un pasaje en textura unisonal y fraseo dinámico tipo 1+1+4 compases que finaliza la cadencia final en la menor.

Ejemplo 20

Análisis de Tomás Gilabert